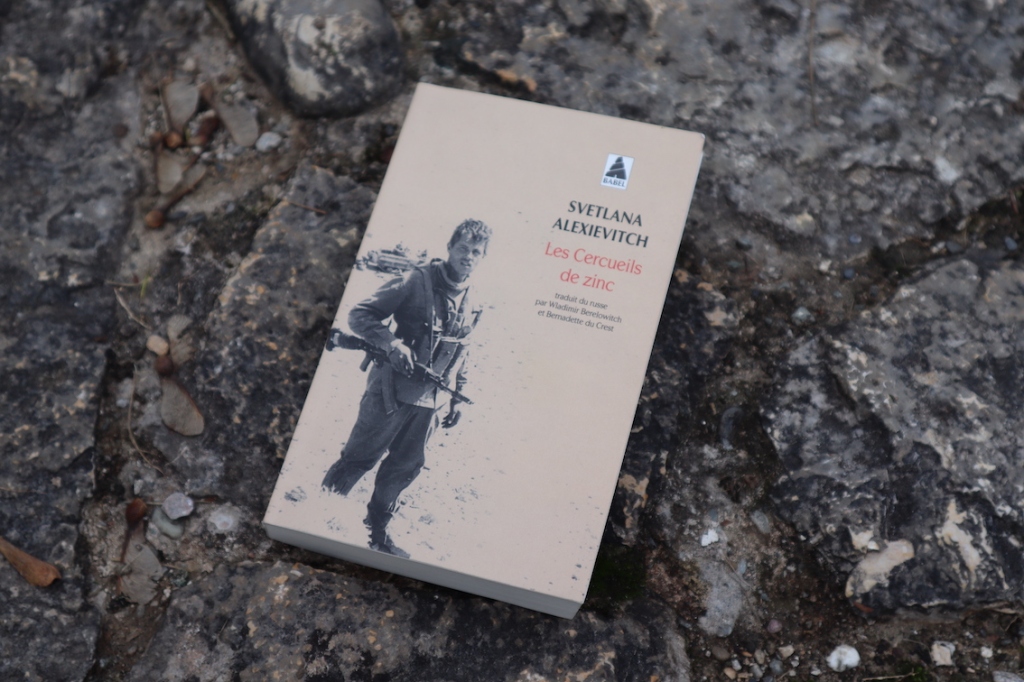

En ayant appris que Passage à l’Est et Chez Mark et Marcel organisaient une lecture commune autour de l’écrivaine biélorusse Svetlana Alexievitch, prix Nobel de littérature 2015, j’ai souhaité répondre à l’appel. C’est le quatrième livre de l’autrice que je lis, après La Supplication, La fin de l’homme rouge et Derniers témoins. Fidèle à sa méthode de collecter des témoignages, elle situe cette fois son récit intitulé Les cercueils de zinc à la fin de la guerre qui opposa l’URSS à l’Afghanistan dans les années 80.

La peur est plus humaine que le courage : on a peur, on se prend soi-même en pitié.

Avant de parler du livre à proprement parler, je souhaitais revenir sur cette guerre d’Afghanistan qui dura de 1979 à 1989 et mobilisa sur toute la période environ 600.000 soldats de l’armée soviétique. L’URSS soutenait alors l’Afghanistan et ses revendications territoriales au Pakistan, lequel était soutenu par les Etats-Unis. Face à l’éclatement de la guerre civile afghane en 1978 et suite à l’assassinat du président afghan pro-russe en 1979, l’URSS se décide à intervenir en Afghanistan en décembre 1979. Notons au passage que le président Carter avait signé une directive pour aider les islamistes opposés au régime de Kaboul et dont les conséquences seront malheureusement perceptibles quelques dizaines d’années plus tard au détriment des mêmes Américains. Cette guerre a vu l’enlisement de l’URSS et a constitué un élément supplémentaire menant à sa disparition, mais surtout la mort de plus d’un million d’afghans et de 50.000 soldats soviétiques.

La souffrance de ces derniers, de leurs proches (mères, épouses), ou des personnels médicaux envoyés en Afghanistan… c’est tout cela que Svetlana Alexievitch a retranscrit dans « Les cercueils de zinc ». Le titre fait allusion aux cercueils, qu’on ne pouvait ouvrir, dans lesquels revenaient les morts d’Afghanistan.

Personne n’avait encore vu les cercueils de zinc. Plus tard nous avons appris que des cercueils arrivaient dans la ville, mais que les enterrements avaient lieu en secret, la nuit, et que les pierres tombales portaient la mention « décédé » et non « mort à la guerre ». Personne ne se demandait pourquoi des gars de dix-neuf ans s’étaient mis soudain à mourir, si c’était la vodka, la grippe, ou une indigestion d’oranges. Leurs familles les pleuraient, mais les autres vivaient tranquillement, tant que ça ne les touchait pas. Les journaux écrivaient que nos soldats construisaient des ponts, plantaient des allées de l’amitié, que nos médecins soignaient les femmes et les enfants afghans…

L’autrice a recueilli les témoignages après un voyage de plusieurs jours en septembre 1988. Nous sommes donc vers la fin de la guerre : celle-ci s’est davantage tournée en guérilla, et cela se sent dans les scènes rapportés ; elle suscite également de plus en plus d’interrogations dans la population. Svetlana Alexievitch utilise la même méthode que dans ses autres livres : enregistrer les témoignages de différents protagonistes et les retranscrire. Ce style reconnaissable de discours rapporté, entrecoupé par des points de suspension derrière lesquels on imagine aisément les pauses nécessaires aux interlocteurs pour continuer leur histoire, confère au récit un grand réalisme.

La souffrance, l’inutilité de la guerre, les désillusions transparaissent. Cela devient particulièrement dur et émouvant quand ce sont les mères et les veuves des soldats tués qui évoquent le fils ou le mari disparu. « On nous apprenait que pour rester en vie, il fallait être le premier à tirer », rapporte l’un des soldats. On tuait, on vengeait la mort de camarades disparus, on faisait tout pour ne penser à rien. Les pages évoquants les combattants amputés sont également très fortes, à l’instar de ce pilote d’hélicoptère, amputé des deux jambes, et qui ne reconnaît plus sa famille à l’hopital. Beaucoup de personnes partagent également la difficulté du retour : cela peut aller d’une certaine nostalgie de la guerre, de la perte du sentiment d’utilité à, le plus souvent, une peur omniprésente – les cauchemars la nuit, la peur en voyant le coin d’une maison. Vers la fin de la guerre, période de recueil des témoignages, l’URSS se fissure, et le soutien de la population laisse place à de l’indifférence :

Tout est chamboulé au pays… Parmi les nôtres… On est partis d’un Etat qui avait besoin de cette guerre et on est revenus dans un Etat qui n’en avait pas besoin. Notre propre socialisme s’écroule, sans parler d’aller le construire aux quatre cents diables. Personne ne cite plus Lénine et Marx. On n’évoque plus la révolution mondiale…

Certains soldats ne savaient pas qu’ils allaient en Afghanistan, d’autres le faisaient par choix, pour défendre la patrie, en pensant que c’était la même chose que la guerre patriotique. La propagande, le mensonge marchaient à plein, les avis de décès mentionnaient « combattant internationaliste » par analogie avec la guerre d’Espagne. Le livre donne également la parole à des protagonistes remettant en cause l’héroïsme et la solidarité entre les soldats en Afghanistan, ainsi que la maltraitance qui sévissait. Les cercueils de zinc ne vont pas dans le sens de cette propagande… La dernière partie du récit est d’ailleurs consacrée au procès intenté à Svetlana Alexievitch après que des extraits du livre furent publiés dans un journal en Biélorussie : elle montre à quel point les esprits étaient marqués par la guerre en URSS :

On nous a dès l’enfance inculqué, gravé dans l’esprit, l’amour des hommes en armes. Nous avons grandi comme si nous étions toujours en guerre, même ceux qui sont nés des dizaines d’années après. Aujourd’hui encore après les crimes de la Tcheka, les exactions staliniennes et les camps, après les événements de Vilnius, de Bakou, de Tbilissi, après Kaboul et Kandahar, nous voyons toujours dans un homme armé le soldat de 1945, le soldat de la Victoire.

C’est un livre à lire pour plusieurs raisons : réalisme des témoignages, dénonciation de la propagande, absurdité de la guerre, fin d’une époque (cela fait penser par certains côtés à La fin de l’homme rouge)… Ce n’est pas tout. Au moment où la Russie attaque l’Ukraine, on ne peut que faire des parallèles entre cette époque et la nôtre : embrigadement des soldats, propagande, société réduite au silence, utilisation du « nazisme » pour justifier l’attaque en lien une nouvelle fois avec les messages de la Grande Guerre Patriotique. Cela interpelle mais également désespère ; l’on se dit que ce pays n’a tiré aucune leçon de son Histoire… Le procès auquel sera soumises Alexievitch en 1992/1993 pour avoir, tout simplement, raconté la vérité fait écho aux poursuites dont elle a été la cible dans son pays, la Biélorussie, durant les mouvements de 2020.

Lisez ce livre – comme tous ceux d’Alexievitch au passage. La lecture n’est pas aisée, non pas à cause du style, mais en raison de passages très difficiles, mais c’est un livre essentiel et marquant.

Je vous conseille donc :

X d’acheter ce livre chez votre libraire

d’emprunter ce livre dans votre bibliothèque

de lire autre chose

Les cercueils de zinc, de Svetlana Alexievitch, traduit du russe par Wladimir Brelowitch & Bernardette du Crest. Actes Sud, Babel, 2021, 397 p.

Je l’ai commencé, en prévision de la LC de ce jour, mais je ne sais pas pourquoi, je n’ai pas réussi à me mettre dedans, et j’ai stoppé après une cinquantaine de pages. J’ai pourtant adoré tous les autres titres d’Alexievitch que j’ai lus (La guerre n’a pas un visage de femme, La supplication, et l’excellentissime -mon préféré!- La fin de l’homme rouge). Je retenterai peut-être plus tard.

Merci pour ce billet.

J’aimeAimé par 1 personne

C’est dommage, car je trouve que ce livre est dans la même veine, mais peut-être n’est-ce pas la bonne période ? Je mettrais toujours « La supplication » en haut de ma liste ; c’était ma première lecture d’Alexievitch et elle m’a profondément marqué.

Bonne journée à toi !

J’aimeJ’aime

Depuis La chute de l’homme rouge, je ne cesse de me répéter qu’il est urgent que je lise à nouveau cette incroyable autrice. J’avais adoré autant que la lecture m’avait été difficile. Un prix nobel toujours aussi mérité à ce que je vois…

J’aimeAimé par 1 personne

Oui, je te conseille de continuer à lire Alexievitch et, si tu hésites entre les titres, « La supplication » devrait figurer en haut de ta liste !

J’aimeAimé par 1 personne

Ah oui, vraiment il faut que j’en lise plus !

Merci ! Je le note, jusqu’ici je pensais enchainer avec Derniers témoins, mais va pour la supplication !

J’aimeJ’aime

Mince, je n’ai pas vu passer l’annonce de cette LC. J’ai pourtant le livre d’Alexievitch sur ma pal, et je m’etais promis de le lire, d’abord parce que j’ai beaucoup apprécié les autres livres que j’ai lus d’elle, et puis pour l’actualité dont tu parles.

J’aimeAimé par 1 personne

Je relirai certainement Alexievitch en 2023, et je suis toujours ouverte à le faire en format LC!

J’aimeAimé par 1 personne

Excellente idée et je suis de nouveau partant !

J’aimeJ’aime

Excellente idée! Ce sera l’occasion pour moi de découvrir ces Cercueils de zinc.

J’aimeJ’aime

C’est dommage, j’ai découvert cette LC un peu par hasard à la fin d’un billet de Passage à l’Est, et cela m’a donné le coup de pouce pour lire ce titre. Mais comme je lis plus bas, c’est sûrement l’occasion de faire une autre LC en 2023 sur cette auteure majeure.

J’aimeJ’aime

Je vois tant d’enthousiasme pour une LC! Il y a juste à trouver une date – je fais ça par mail.

J’aimeJ’aime

Je me demande pour quelle raison ce livre est moins connu que les autres. Peut-être que les Européens se sentent moins concernés par cette guerre (par rapport à la Seconde guerre ou Tchernobyl) ou qu’il est plus difficile pour nous de nous intéresser au point de vue russe de cette guerre (au profit des Afghans). Je vois que ce manque d’intérêt est un tort, il a l’air aussi fort que les autres !

J’aimeAimé par 1 personne

Tu as sans doute raison, mais j’estime que c’est un des livres d’Alexievitch qui résonne le plus avec l’actualité ukrainienne et il donne bien des clés de compréhension sur la façon dont la Russie mène ses guerres. Par conséquent à lire absolument !

J’aimeJ’aime

Je lirai certainement ses livres un jour… Ton article est très réussi Patrice et il nous repositionne dans le contexte historique. Bravo car ce sont des thèmes difficiles et complexes. Mais combien de guerres inutiles… c’est d’une tristesse pour les proches des disparus…

J’aimeAimé par 1 personne

Merci beaucoup pour ce très gentil commentaire, Nathalie ! Oui, combien de guerres inutiles et de vie brisées, c’est exactement ce qu’on ressent à la lecture de ce livre.

J’aimeAimé par 1 personne

Merci pour ton billet sur ce livre que j’avais pensé lire avant d’opter pour La fin de l’homme rouge. J’en ai profité pour relire ton billet sur les Derniers témoins: je suis encore plus admirative du travail de collecte et de préservation de la mémoire qu’a fait Alexievitch.

J’avais noté que Les cercueils de zinc était son premier titre à avoir été traduit en français (dès 1991, quel flair de la part des éditions Christian Bourgois) mais lorsque je le lirai, je me tournerai vers une version plus tardive car la partie sur le procès m’intéressera beaucoup.

Je ne sais pas si c’est autant le cas en Russie, mais en Biélorussie j’avais été frappée par le nombre de monuments pour les morts en Afghanistan, tellement révélateur du fardeau qu’a été cette guerre.

J’aimeAimé par 1 personne

Merci à toi pour cette LC ! Je suis d’accord avec toi, « Derniers témoins » est un excellent exemple du travail d’Alexievitch. J’ai trouvé que « Les cercueils de zinc » présentaient des aspects communs avec « La fin de l’homme rouge » que tu as chroniqué ; on perçoit bien la fin des illusions et d’une certaine aventure collective, même si on voit ici surtout le détournement. Bonne remarque sur la Biélorussie ; en lisant ce livre, j’ai eu l’impression qu’on cherchait à masquer les pertes humaines, mais peut-être cela est-il dû au fait qu’on se situait vers la fin de cette guerre, que plus personne ne voulait.

J’aimeJ’aime

c’est pour moi une auteure d’exception de celle qui marque une période, un sujet

j’ai commencé par hasard par la fin de l’homme rouge quelques mois avant son Nobel et ensuite j’ai lu à peu près tout ce que j’ai trouvé de traduit

J’admire l’humilité de cett femme de se mettre en retrait pour faire entendre les voix des survivants

Et c’est d’une tristesse absolue de savoir que maintenant c’est de l’exil seulement qu’elle peut prendre la parole

J’aimeAimé par 1 personne

Que dire de plus ? Je suis tout à fait d’accord avec toi. J’avais commencé avec « La supplication » et je ressens la même émotion à chaque fois que je lis un de ses livres. Un Nobel largement mérité.

J’aimeJ’aime

Elle est pour quand cette Lecture commune? L’Auteure m’intéresse mais j’ai toute une pile à terminer

J’aimeAimé par 1 personne

On est en train de la planifier :-). On l’annoncera le 1er janvier.

J’aimeJ’aime

un livre qui m’a définitivement ouvert les yeux sur les comportements des soldats de l’armée russes

J’aimeAimé par 1 personne

Tout à fait d’accord avec toi ; quel écho avec ce qui se passe en Ukraine en ce moment

J’aimeJ’aime

Je n’ai toujours pas lu cette autrice alors qu’elle a tout pour me plaire. Je suis déçue d’avoir raté la LC, même si je ne sais pas comment j’aurais pu caler cette lecture dans mon programme.

J’aimeAimé par 1 personne

Essaie de te joindre dans ce cas à notre nouvelle lecture commune, qui sera planifiée dans quelques mois, je suis sûr que tu ne regretteras pas la lecture.

J’aimeJ’aime

Je n’ai pas encore lu celui-ci mais il fait parti des livres que je lirai certainement en 2023 !

J’aimeAimé par 1 personne

Encore un livre très fort de la part de cette autrice majeure.

J’aimeAimé par 1 personne